時序更替,華章日新。

2024年,人民法院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和黨的二十屆二中、三中全會精神,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,在中央政法委直接領導下,忠誠履職盡責,嚴格公正司法,服務經濟民生精準高效,司法體制改革鞏固深化,各項工作取得新進展。

重任在肩,唯有實干。

今年1月13日的全國高級法院院長會議上,最高法黨組要求全國法院必須深刻認識經濟社會轉型發展、全面依法治國深入推進中的問題、難題,把審判工作置于黨和國家大局中考慮,必須擔起更重的政治責任、法治責任、審判責任,切實扛起維護社會公平正義“最后一道防線”的職責使命,直面挑戰、迎難而上,吹響全面深化改革沖鋒號。

1

習近平總書記強調,“法治建設既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病。”。

近年來,人民法院“案多人少”矛盾日益突出,人民群眾的法治需求更“水漲船高”。2024年,全國法院收案4600多萬件,案件呈現利益化、關聯性特點,新類型糾紛不斷涌現……

這一年,2023年新一屆最高法黨組上任伊始,就明確提出要持續推進涉訴信訪源頭治理。

“老百姓到法院是為了解決問題的,絕不是來‘走程序’的。程序合乎規范,同時能實質解決問題,案結事了,才是訴訟的目的、才能體現訴訟的價值。”為推動信訪矛盾實質性化解,2024年,最高法常態化開展院領導包案工作,院領導帶頭包案化解21件疑難復雜信訪案件,已經化解或基本化解13件,累計向26家高院交辦107件重點信訪案件。

最高法明確:人民法院要深入研究思考、落實、推動“更多法治力量向引導和疏導端用力”,認真落實黨中央重大決策部署要求,積極參與黨委牽頭的綜治中心運行工作,凝聚糾紛解決合力。

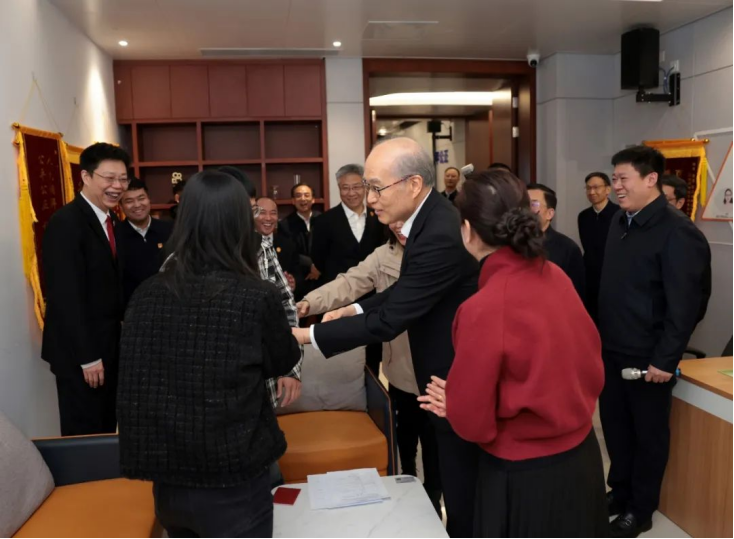

2月28日,兩會召開在即,張軍和最高法調研組來到河南省鄭州市金水區綜治中心,恰巧碰到并現場為一對要離婚的年輕夫妻進行調解,讓他們微笑著拉上了手。“要把非訴訟糾紛解決機制挺在前面,促進矛盾糾紛多元化解、源頭預防。”張軍說。

2月28日,最高人民法院首席大法官張軍在河南省鄭州市金水區綜治中心,現場為一對要離婚的年輕夫妻進行調解。

長期以來,老百姓反映立案難,有些案件立案后遲遲開不了庭,開庭后遲遲沒有結果,官司曠日持久,飽受詬病。

為徹底根治“立案難”,2024年年底,最高法再次對全國法院提出明確要求:自2025年1月1日開始,對訴至法院的民事糾紛,符合起訴條件的,一律立“民初字”案號,再根據可調解案件、視當事人意愿委托第三方或者自行組織調解。

2023年以來,最高法下大氣力解決“立案難”,提出“創設審限內結案率取代年度結案率指標”,從而根治“年底不收案”現象。最高人民法院立案庭副庭長張新慶介紹,去年分三批對一些基層法院“有案不立”、抬高立案門檻、以調拖立等28個“不立案”典型案例進行通報,以“零容忍”態度整治各種形式的“立案難”問題。

為進一步提升訴訟效率,服務當事人,2024年3月,最高人民法院會同有關部門印發通知,針對11類常見多發的民事案件,制定表格化、要素式民事起訴狀、答辯狀示范文本,幫助當事人清晰、全面地陳述案件事實和訴訟請求。

物不因不生,不革不成。

最高法黨組深刻認識到,化解糾紛只靠法院“單打獨斗”是不行的,必須依靠地方黨委的領導和支持,與多部門建立聯動機制,不斷擴大社會治理“朋友圈”。

截至2024年年底,最高法已經與人社部、中華全國總工會、全國工商聯等16個中央單位建立“總對總”訴調對接工作機制,不僅請進來做矛盾糾紛化解工作,更走出去促進在行業、專業領域內把調解工作做實,及時定分止爭。

針對一些領域民事糾紛持續多發高發的情況,最高法分析背后存在的社會治理問題,以司法建議的形式會同有關部門共同解決。如向中國人民銀行等部門建議加強授信審查后,全國法院信用卡糾紛同比下降26.48%。

2

2014年,最高人民法院設立巡回法庭改革按下了“快進鍵”。

習近平總書記親自主持會議審定關于設立和增設巡回法庭的方案,明確指出最高人民法院巡回法庭要實現“有利于審判機關重心下移、就地解決糾紛、方便當事人訴訟”的制度定位。

深圳、沈陽、南京、鄭州、重慶、西安六個巡回法庭自設立以來,最高法法官“駐點巡回”,充分發揮巡回法庭高效便民、就地解紛的制度優勢,妥善審理一批重大刑事、民商事和行政案件。依法糾正“聶樹斌案”“吳春紅案”等重大冤錯案件,審理“顧雛軍案”,實實在在做到了破難題、探新路、做示范,充分發揮司法改革“試驗田”作用。

實踐充分證明,以習近平同志為核心的黨中央關于設立最高人民法院巡回法庭的重大決策是完全正確的。巡回法庭的運行成效,也實現了黨中央“高起點”“可復制”“可推廣”的工作要求。

明者因時而變,知者隨事而制。

面對新的形勢任務和更高工作要求,巡回法庭工作機制也需要與時俱進、不斷深化。2023年8月,最高人民法院提出了巡回法庭深化改革方案,加大院本部的巡回審判工作力度,進一步做優做實老百姓“家門口的最高人民法院”。

按照最高人民法院的深化改革方案,除普通民商事案件、行政案件之外,將知識產權案件、環境資源案件、少年審判案件等,也都逐步納入“當巡則巡”“能巡盡巡”范圍。開庭、詢問、調查、聽證的地點,也不限于巡回法庭駐地,還包括當事人住所地、案件發生地、主要證據所在地、原審法院所在地等,讓最高審判機關重心下移的力度更大、程度更深、范圍更廣。

在做優訴訟便民的同時,最高法還抓實巡回區上訴、申訴、申請再審和再審案件“源頭”治理,防止“法出多門”。在各巡回法庭審判中發現的共性問題,及時匯聚院本部集中研究,及時轉化為司法解釋或指導性文件,防止類似問題在不同巡回法庭反復出現,大大提升了巡回工作的效能。

現任審監庭庭長楊永清,2023年曾是最高人民法院第四巡回法庭副庭長,他表示,“最高法深化巡回法庭機制改革,不僅能夠保證裁判尺度統一,而且巡回審理的案件范圍更廣、巡回的力度更大,當事人更能感受到訴訟‘方便’,更能感受到司法‘公正’。”

3

依法保護未成年人合法權益始終是黨中央、社會各界關注的重點,是媒體關注的焦點,是人民法院的重點工作。

一方面,要依法嚴懲侵害未成年人合法權益的犯罪,另一方面,如何有效預防和減少未成年人犯罪,是近年來未成年人司法保護面臨的新問題。

一直以來,最高人民法院涉及未成年人的刑事、民事、行政案件分別由相關專業審判庭辦理,而少年法庭工作領導小組辦公室設在研究室,缺乏一個更符合未成年人犯罪治理重在預防的強有力的部門推動全國少年法庭的科學履職發展。

2023年,最高法新一屆黨組經過審慎考慮,推動未成年人審判刑事、民事、行政“三審合一”審判模式,并由民事審判一庭(婚姻家庭案件由其負責)負責管理、協調,可謂“歷史性突破”,這也是黨組深化改革下的一步先手棋。

最高法把負責未成年人司法保護的力量集中整合到民一庭,突出強調民事保護、預防在先,而不是等到悲劇發生再嚴懲。比如,在婚姻案件中增加“關愛未成年人工作提示”,法官向父母講清離婚可能給子女帶來的影響,督導父母當好合格家長。

在長期關注未成年人權益保護的北京師范大學法學院教授宋英輝看來,這是近些年我國未成年人保護領域的一個重要改革進展,因為法院對于案件的審理,對整個法律領域會產生風向標的引領作用。

“這項改革,不僅是辦理未成年人案件的部門整合,更是司法理念的更新。表達的不僅僅是對未成年人犯罪依法懲處、警示、教育的重視,更體現了進一步注重研究和關注未成年人實施犯罪案件背后的成因及規律,通過在民事、行政等案件中強化對未成年人成長環境以及基本權益的保障,從源頭上強化對未成年人成長環境以及基本權益的關注和保護,把‘家庭保護、學校保護、社會保護、網絡保護、政府保護’與‘司法保護’融為一體。”北京師范大學法學院教授何挺給予充分肯定。

堅持“最有利于未成年人原則”,少年審判改革已經被納入最高法深改“一盤棋”整體布局中。少年審判實名非凡,盡管前方困難重重,但最高法黨組銳意改革的決心很大。

4

全國3500多家法院,一萬多個人民法庭,近年來每年受理4000多萬案件,法官年人均辦案350多件……

如何在基層減壓、法官減負與人民群眾司法獲得感更實、更強之間,把著眼點、落腳點放在符合司法規律、貫徹習近平法治思想的科學管理上,將是司法體系工作機制現代化進程中的長期課題。

最高法黨組清醒認識到,如果離開了嚴格、科學、有效的審判管理,巨大壓力下的審判質效將難以保證。只有通過科學管理“內部挖潛”,才能應對不斷涌入的壓力和挑戰。

最高法經過深入調研,改進審判質量管理指標體系,2023年試點時共29項指標,2024年1月正式施行時減少為26項,同年9月底進一步優減至18項,聚焦人民群眾感受,明確將考核定位為“體檢表”,強調以科學管理推動審判質效提升,而非“成績單”式排名。

考核不是“數據競賽”,是客觀反映審判工作的“體檢表”;感受公平正義的主體不是法官自己,而是人民群眾。這一改革被視為司法管理理念的重大轉型,旨在為基層減負、為司法公正護航。

最高法聚焦重點領域,將指標異動作為發現問題的線索,推動“被動應對”轉向“主動預判”。各級法院定期開展數據會商,緊緊抓住反映人民群眾對公平正義感受的指標,抓住承載當事人切身利益的指標,分析指標升降變化背后的原因,有針對性地改進工作。

以“案-件比”為例,它蘊含著對司法審判規律的深刻理解與遵循。所謂“案”,就是老百姓來法院打的“官司”,“件”就是法院辦案經歷的一審、二審、再審等司法程序。“件”數越多,說明一個“官司”經歷的審判執行程序越多、當事人感受越差。以“案-件比”為核心的指標體系,倒逼法官在辦案時更多考慮“案結事了”。

從2024年“案-件比”同比下降0.04來看,相當于當年減少了近100萬件衍生案件。

受理案件量持續上升本身就是壓力,考核是減壓還是增壓?今年1月6日,主題為“四級法院談‘考核’——減負與增效”的2025年度“最高人民法院法官講壇”第一講舉行。四級法院一起談如何為了減負增效而把考核做得更加符合司法規律、更加科學,把習近平法治思想融入、落實到審判執行工作、審判管理工作的全過程各方面。

1月6日,主題為“四級法院談‘考核’——減負與增效”的2025年度“最高人民法院法官講壇”第一講舉行。最高人民法院黨組書記、院長張軍出席。

“評價考核工作的優劣要看是否科學、是否符合司法規律,是否有利于把習近平法治思想落到實處,是否有利于讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。”張軍如是強調。

最高法精簡后的審判質量管理指標體系運行情況“提示函”,不再有“全國后5名”之類的提醒;關閉數據平臺上各省之間查看數據的權限,防止不必要的“內卷”;鼓勵大家“與自己比、與去年同期比、與工作改進前比”……

隨著一系列新理念深入人心,大家已經形成了共識:人民法院、人民法官在科學管理下承擔起優質高效審判執行的壓力,才能換來人民群眾對以公正司法維護公平正義更好的感受。

5

2024年11月5日,最高人民法院向第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議作關于人民法院行政審判工作情況的報告時,同步播放的《守心》短片吸引了人大常委們的目光,現場響起一片掌聲和贊嘆聲。

短片中的一個案例:為了尋求一份“老有所養”的保障,村里三兄弟一直信訪,直至向最高人民法院提起137件再審申請,耗費了十多年光陰。2024年2月4日,最高人民法院行政庭、第二巡回法庭充分發揮巡回審判便利群眾訴訟、就地化解糾紛的優勢,派出法官赴當地解決實際問題,137件行政爭議一次性審前化解。這是最高法扎實推進行政審判理念革新的一個縮影。

今年1月16日,B縣-20℃的溫度,記者與某省高院、市中院的法官一同前往村里三兄弟家。

2025年1月16日,記者赴村里三兄弟家采訪。

“我們老兩口快80歲了,三個兒子沒有穩定的工作,老大、老三身體不好,老二、老三沒結婚,無兒無女,老大也離了婚,如果他們拿不上退休金,將來他們仨靠什么生活、養老?”老母親提起過去多年的艱辛,仍情不自禁落淚,更因為在政府和法院多部門協調下部分合法訴求得到解決而感謝。

習近平總書記深刻指出,“法治政府建設是全面依法治國的重點任務和主體工程”“公正司法是維護社會公平正義的最后一道防線”。

行政審判一頭連著行政機關,一頭連著人民群眾,直接關系人民群眾對黨和政府的信任、對社會主義法治的信心。這也是最高法為何一直要求法官辦案學會換位思考,防止“一案結、多案生”,防止司法程序空轉、徒增群眾訟累,把行政爭議實質性化解作為一項重要工作來抓。

最高人民法院黨組成員、副院長賀小榮介紹,2024年最高法總結行政案件多發高發情況,與最高檢、司法部及相關部委座談,共商規范執法行為;貫徹實施新修訂的行政復議法,與司法部聯合開展培訓,支持發揮行政復議化解行政爭議主渠道作用。

今年1月26日,最高人民法院公布的2024年司法審判工作主要數據顯示,人民法院樹立和踐行“監督就是支持、支持就是監督”理念,助推更高水平法治政府建設。受理行政一審案件近30萬件,同比下降5.14%;受理非訴行政行為申請執行審查案件17萬余件,同比下降0.35%。

行政案件上訴率同比下降,申訴申請再審率同比下降,調解率同比增長,人民群眾對司法公正的獲得感不斷增強。

6

路雖遠,行則將至;事雖難,做則必成。

“執行難”問題由來已久。深化執行體制改革,是破解這一難題的治本之舉,也是完善司法權力運行機制、推進中國式現代化的重要舉措。

為有效破解執行實踐難題、解決人民群眾急難愁盼問題,依據民事訴訟法,最高人民法院從2023年10月部署依法開展加大提級執行、指令執行試點工作,工作中簡稱作“交叉執行”,并在總結試點經驗的基礎上,于2024年3月在全國法院全面有序推開。

數據顯示,自2023年10月開展試點以來,全國法院交叉執行案件26萬余件,取得實質性進展或者化解13萬件,執行到位金額1387.7億元。目前,交叉執行案件數量呈穩步上升趨勢,改革效能逐步釋放。

法律的生命力在于實施。執行工作關系民事權利實現,關系國家法制權威,關系社會和諧穩定。

如何有針對性地促進執行工作高質量發展?2024年1月15日,全國高級法院院長會議對當前和今后一個時期執行領域的重點工作進行專題部署。

如何解決執行案件長期高位運行的問題?會議指出,必須加強聯動共治,深化執源治理。要積極爭取黨委領導,以“頭拱地”的決心和“釘釘子”精神做深做實執行難綜合治理。

這次會議還明確提出,要正確區分“執行難”與“執行不能”,保持攻克“執行難”力度不松,通過“終本清倉”“執破融合”等方式依法解決確實存在的無財產可供執行的“執行不能”問題,促進市場有序出清、盤活資源。

數據顯示,2024年失信名單十年來首次出現下降。這一方面反映了社會公眾法治意識、誠信意識不斷提升,另一方面也與人民法院多措并舉做實信用修復直接相關。

最高人民法院執行局在全國法院終本案件庫中對全庫數據進行徹底檢索篩查,發現大T三個關聯房地產公司破產所涉終本案件數量全國最多,遂決定對該案掛牌督辦。經近半年的攻堅克難,截至2025年1月13日,大T三公司均已宣告破產。

2025年1月18日,記者與最高法執行局法官一同前往大T公司所在地。

2025年1月18日,記者在大T公司所在地社區采訪。

“該案處置工作真正形成了‘黨委堅強領導,政府主導風險管控與事務協調,法院主導司法程序’的處置模式和府院聯動大格局,在辦理執轉破案件府院聯動方面具有典型示范意義。”最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥介紹。

針對爛尾房地產項目的業主辦證問題,工作專班多次召開有關部門協調會議,最終明確了“老百姓無過錯即辦證”原則,采取“先辦后補或申報債權”的方式解決。截至2025年1月5日,執行法院終結大T三公司相關聯的5628件執行案件,首批次1936名業主已辦理過戶手續。

業主謝東(化名)、杜霞(化名)表示,“辦下證后心里就踏實了,感謝黨和政府、感謝人民法院”。當事人王某多年前買的商鋪因沒有通電通水的問題長期信訪,這次終于看到了希望,他露出滿意的笑容。

欄頭制圖:吳一然

聲明:本文轉自法治日報微信公眾號